Man denkt zweimal nach

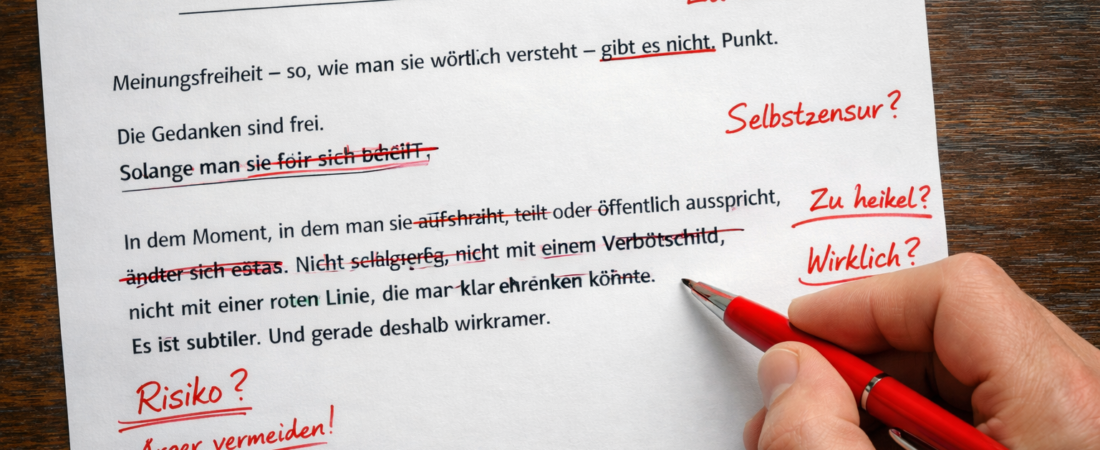

Meinungsfreiheit – so, wie man sie wörtlich versteht – gibt es im Alltag nicht. Punkt.

Die Gedanken sind frei.

Solange man sie für sich behält.

In dem Moment, in dem man sie aufschreibt, teilt oder öffentlich ausspricht, ändert sich etwas. Nicht schlagartig, nicht mit einem Verbotsschild, nicht mit einer roten Linie, die man klar erkennen könnte. Es ist subtiler. Und gerade deshalb wirksamer.

Es ist dieses innere Stocken. Dieses kurze Innehalten.

Nicht aus Neugier.

Sondern, weil man instinktiv prüft, ob dieser Gedanke Ärger bringt.

Der Gedanke ist derselbe wie vor fünf Sekunden.

Aber plötzlich ist er nicht mehr nur Gedanke,

sondern ein mögliches Problem.

Man liest den eigenen Satz noch einmal.

Und dann noch einmal.

Nicht, um Rechtschreibung zu prüfen.

Nicht, um den Ton zu verfeinern.

Sondern, um abzuwägen.

Ist das mißverständlich?

Könnte das jemand in den falschen Hals bekommen?

Will ich mir das wirklich antun?

Man weiß, daß es nicht darauf ankommt, was man meint.

Entscheidend ist, wer sich angesprochen fühlt – und wie laut er ist.

Man hat es erlebt.

Oder bei anderen gesehen.

Kommentare, die eskalieren.

Beiträge, die plötzlich „problematisch“ sind.

Konten, die eingeschränkt oder ganz gesperrt werden.

Es reicht oft nicht, im Recht zu sein.

Es reicht nicht, sachlich zu bleiben.

Es reicht nicht, niemanden beleidigen zu wollen.

Allein die Möglichkeit, anzuecken, genügt.

Und genau deshalb denkt man trotz formaler „Meinungsfreiheit“ zweimal nach.

Nicht aus Feigheit.

Sondern aus Erfahrung.

Man beißt sich auf die Zunge

Da ist dieser Moment, den fast jeder kennt, der mehr postet als Fotos vom letzten Essen oder belanglose Alltagsbeobachtungen.

Der Moment, in dem man merkt: Das hier ist nicht nur Smalltalk. Das ist Meinung.

Man schreibt einen Satz, der Stellung bezieht.

Zu Politik.

Zu gesellschaftlichen Entwicklungen.

Zu Dingen, über die man sich schon lange Gedanken gemacht hat.

Und dann setzt die Rechnung ein.

Man liest den eigenen Text noch einmal.

Nicht, um ihn zu verbessern.

Sondern, um abzuschätzen, was er auslösen könnte.

Man denkt nicht mehr nur an den Inhalt,

sondern an Reaktionen.

An Mißverständnisse.

An Leute, die sich angesprochen fühlen könnten – oder provoziert.

Man tippt weiter.

Dann löscht man einen Halbsatz.

Dann noch einen.

Ein Wort weniger.

Eine Spitze raus.

Ein Gedanke entschärft.

Nicht aus Höflichkeit.

Nicht aus Zweifel am eigenen Standpunkt.

Sondern aus Erfahrung.

Man weiß inzwischen, daß es längst nicht darauf ankommt, was man meint,

sondern darauf, wie es verstanden werden könnte.

Oder mißverstanden.

Oder absichtlich falsch ausgelegt.

Man weiß, daß es genügt, wenn sich jemand „angegriffen fühlt“.

Daß ein Klick auf „Melden“ reicht.

Daß der Algorithmus keine Ironie erkennt, keinen Kontext kennt und keine Absicht prüft.

Also hält man inne.

Nicht, weil man nichts zu sagen hätte.

Sondern, weil man gelernt hat, daß jedes Wort Folgen haben kann,

die man weder kontrollieren noch rückgängig machen kann.

Und genau an diesem Punkt passiert etwas Entscheidendes:

Man beißt sich auf die Zunge,

bevor man überhaupt gesprochen hat.

Die freundliche Warnung mit ernster Wirkung

Fast jeder, der soziale Netzwerke nutzt, kennt diese Hinweise.

Sie erscheinen unscheinbar, fast höflich formuliert:

„Dieser Beitrag könnte gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen.“

„Dein Inhalt könnte als verletzend empfunden werden.“

„Möchtest Du das wirklich posten?“

„Dieser Beitrag könnte die Reichweite Deines Kontos einschränken.“

Es sind keine Verbote.

Keine Drohungen.

Keine klaren Ansagen.

Und genau darin liegt ihre Wirkung.

Diese Warnungen kommen nicht nach einem klaren Regelbruch.

Sie kommen davor.

Der Beitrag ist noch nicht veröffentlicht.

Er ist nicht strafbar.

Er verstößt gegen keine eindeutig benannte Regel.

Er ist nur eines:

potentiell problematisch.

Und dieses „potentiell“ reicht.

Denn es überträgt die Verantwortung vollständig auf denjenigen, der schreibt –

und entlastet die Plattform von jeder klaren Entscheidung.

Sie legt den Zweifel beim Nutzer ab.

Willst Du dieses Risiko wirklich eingehen?

Willst Du dafür gerade stehen, wenn jemand sich beschwert?

Willst Du in Kauf nehmen, daß Deine Reichweite leidet?

So wird aus einer freundlichen Nachfrage eine stille Warnung.

Nicht ausgesprochen, aber verstanden.

Und genau deshalb funktionieren diese Hinweise so gut:

Sie machen Schweigen zur bequemsten Option.

Nicht verboten. Aber riskant.

Hier liegt die eigentliche Verschiebung der Meinungsfreiheit.

Es gibt kein klares Nein.

Kein Urteil.

Keine Grenze, an der man sagen könnte: Bis hierher – und nicht weiter.

Stattdessen gibt es Risiko.

Mögliche Konsequenzen, die nirgends eindeutig benannt sind.

Nicht das Gesagte wird bewertet,

sondern das, was es auslösen könnte.

Trotz der angeblich geltenden Meinungsfreiheit

werden YouTube-Kanäle gelöscht –

manchmal wegen eines einzelnen Videos,

manchmal wegen einer Häufung von angeblichen „Verstößen“,

die niemand genau erklären kann.

Facebook-Konten verschwinden,

ohne daß klar wird, welcher Satz zu viel war.

Beiträge werden nicht gesperrt.

Sie werden einfach nicht mehr gezeigt.

Nicht offen.

Nicht nachvollziehbar.

Aber wirksam.

Man lernt schnell

Man muß nicht oft betroffen sein.

Ein- oder zweimal reichen.

Oder es genügt, zuzusehen, wie es anderen passiert.

Danach stellt man andere Fragen.

Nicht mehr: Stimmt das?

Nicht mehr: Ist das wichtig?

Sondern: Ist es das wert?

Ist es das wert, Reichweite zu verlieren?

Ist es das wert, sich rechtfertigen zu müssen?

Ist es das wert, plötzlich auffällig zu sein?

Und oft lautet die Antwort: nein.

Nicht aus Feigheit.

Sondern aus nüchterner Selbsterhaltung.

Meinungsfreiheit wird zur inneren Bremse

So entsteht etwas Neues.

Kein Verbot von außen.

Keine Anordnung.

Keine sichtbare Einschränkung.

Sondern eine Bremse von innen.

Man sagt nicht mehr alles, was man denkt.

Man denkt schon beim Denken an mögliche Folgen.

Meinungsfreiheit existiert weiter –

formal, juristisch, feierlich beschworen.

Aber sie wird vorsichtig benutzt.

Wie etwas, das man sich nicht leisten will zu verlieren.

Nicht, weil sie verboten ist.

Sondern, weil sie teuer geworden ist.

Am Ende wird es stiller

Gesellschaften verlieren ihre Meinungsfreiheit nicht auf einen Schlag.

Sie verlieren sie in kleinen Gesten.

In gelöschten Sätzen.

In nicht geposteten Gedanken.

In Diskussionen, die man lieber nicht anfängt.

Die Lauten bleiben.

Die Vorsichtigen schweigen.

Und irgendwann merkt man,

daß nicht mehr das gesagt wird, was gedacht wird,

sondern nur noch das,

was kein Risiko darstellt.

Die Gedanken sind frei.

Aber viele lassen sie lieber dort.

Solange es noch geht

Vielleicht liest Du diesen Text und nickst.

Vielleicht erkennst Du Dich wieder.

Vielleicht hast Du beim Lesen an Sätze gedacht, die Du selbst nie abgeschickt hast.

Dann gehört dieser Artikel nicht in Deine Lesezeichen.

Und auch nicht in Dein stilles Einverständnis.

Teile ihn.

Verlinke ihn.

Schick ihn weiter.

Nicht, weil er perfekt ist.

Nicht, weil er alles erklärt.

Sondern, weil er ausspricht, was viele längst denken –

und selten noch sagen.

Tu es jetzt.

Solange Teilen noch kein Regelverstoß ist.

Solange Reichweite noch kein Risiko bedeutet.

Solange man Gedanken noch öffentlich machen kann,

ohne sich vorher selbst zu bremsen.

Denn Schweigen entsteht nicht plötzlich.

Es beginnt damit, daß man zustimmt –

durch Nichtstun.

Und genau das ist der Moment,

in dem Meinungsfreiheit leise verschwindet.

Schreibe einen Kommentar